第5章 車の運転の話 第1節 何が運転を危険にしているのか、コレをチェック!2項・視覚情報から得られる位置情報

モノの動きや変化を認知できる、視空間認知

車を運転中は、目に映った(正確には、眼球の網膜の視細胞に映った)外界景色を脳の後頭部にある視覚野に送って、網膜の視細胞の一つ一つの光の信号を集めて、画像を再構築して外界景色を脳内で再現します。これでヒトは外界景色を認知することになります。この過程では、形態や色の識別を複雑な神経回路で識別していきます。これは、後頭部にある視覚野の脳領域から側頭葉に向かってなされる解析、統合にて物の認知(形態、色などの情報から認知を行う)をする機能です。

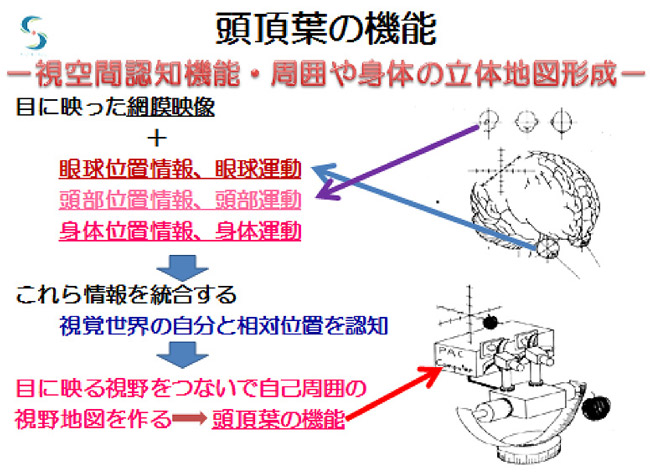

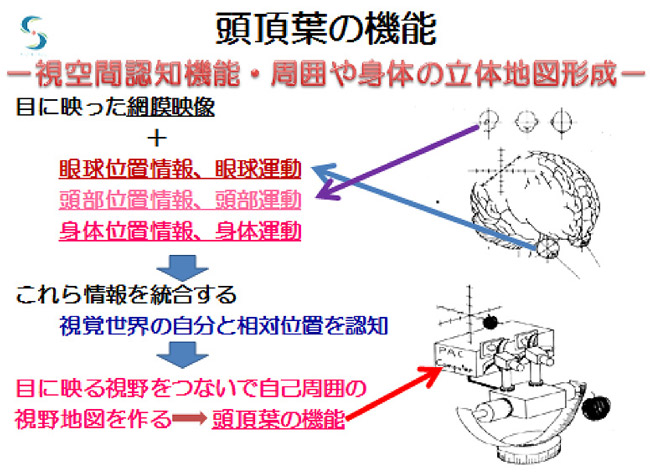

一方、視覚野から今送られてきた視覚情報は、自分を中心とした3次元世界の中のどこの場所の映像情報なのかを解析、統合する視空間認知機能は頭のてっぺんに近くにある頭頂葉で行われます。この頭頂葉では視覚野からの情報(網膜視細胞からの視覚情報)と、それを映した時の眼球の位置や動き、その眼球を入れている頭部の位置や動き、またその頭部を載せている身体の動きの情報を集めて統合し、3次元の中での今の眼球状態情報を作り上げます。これで、網膜に映った外界景色の映像は自分を中心とした空間の、どこに当たるのかを認知できます。(図1)

これが視空間認知です。ですから、目を動かして新しい外界景色が映った時に、この外界景色は先ほど見ていた外界景色に対して、どの位置にある景色なのかが認知できて、映っている外界景色の連続性や、モノの動きや形態変化を認知できることにつながり、外界景色の中でのモノの動きや変化を認知できる、視空間認知が完成します。この情報は大切で、興味ある対象を選別して、自分から見てどちらの方向にあり、どういう動きをしているのかを認知します。そうして、指標に向かって次の自分の運動や行うべき四肢運動を選択して、運動命令を作って行動を開始し、運動を遂行します。

(図1)前頭葉の機能

上図:ヒトの脳と目を入れた図で、眼球位置と頭部位置を考慮した目の前の空間図を

3次元座標で脳に重ねて描いています。

下図:ヒトの眼球、頭部を器械として描き、脳をパソコンに見立てて頭頂部パソコン(PAC Computer)として描き、目の前のリンゴを目(カメラ)が捉えPAC Computerにて、首の位置情報や眼球の位置情報を、カメラに映ったリンゴの画像と統合して、目の前のリンゴを3次元空間の座標に脳内画像として認知している状況を描いています。

占部 新治(うらべ しんじ)

- 経歴

-

- 1976年

- 北海道大学 医学部 医学科卒業

- 1980年

- 北海道大学 大学院 医学研究科生理系修了 医学博士

- 1980年

- 北海道大学 大学院 医学研究科生理系修了 医学博士

- 1981年

- 北海道大学 医療技術短期大学部 理学療法学科 助教授

(現:北海道大学 医学部 保健学科)

- 1995年

- 札幌医科大学 精神医学講座 講師 外来医長

- 1999年

- 札幌医科大学 保健医療学部 作業療法学科 教授

- 2001年

- 札幌医科大学 大学院 保健医療科学研究院 教授

- 2007年

- 北海道大学 大学院 保健科学研究院 教授

- 2011年

- 京都 三幸会 北山病院 副院長

- 2013年

- 京都 三幸会 第二北山病院 副院長 現在に至る

- 専攻領域

- 精神医学、 神経科学、 リハビリテーション医学

- 主な著訳書

- 日経サイエンス「 運動の脳内機構」 E.V.Everts著

- 主な著書

- 臨床精神医学講座 S9 アルツハイマー病(中山書店)、精神医学 標準理学療法学・作業療法学 専門基礎分野(医学書院)、「学生のための精神医学」(医歯薬出版)

- 所属学会

-

- 精神神経学会 専門医、専門指導医

- 老年精神医学会専門医、専門指導医

- 認知症学会専門医、指導医

- リハビリテーション医学会 臨床認定医

一覧へ戻る